5月30日,蓬莱科幻学院品牌教研活动“集智圆桌派”第8期如期举行。本期活动由于嘉荣老师主持,深度聚焦科幻音乐的独特魅力,核心探讨了科幻音乐如何运用音色、空间感知非线性等手法塑造超越现实的“非现实性”,并深入剖析了科幻音乐与电子乐之间紧密而复杂的共生关系。于嘉荣老师指出,科幻音乐这种超越常理的声音体验,往往高度依赖于音色编辑的极大自由度、声音动态的丰富变化性以及精心营造的沉浸式空间感。与此同时,电子乐技术对科幻音乐创作的深刻影响也成为焦点——合成器等工具的广泛应用,为声音的生成、变形与重塑提供了前所未有的可能性,显著拓宽了科幻声音设计的边界。

在正式展开讨论前,于嘉荣老师先向在座的老师提出一个问题“哪些科幻音乐曾给你留下深刻印象?”现场老师们积极回应,分享了自己的“科幻之声”。刘戈老师以托德·海因斯电影《寂静中的惊奇》片尾曲为例,特别提及了其《Space Oddity》的童声合唱改编版,她对比了这一版本与David Bowie原版的差异,并阐释了改编后独特的“科幻感”如何完美契合影片的基调与情感升华。王云轩老师则提及了近年来对传统音乐进行科幻填词的创作现象。王玉琨老师也分享了电影《星际穿越》的配乐,强调了其极富表现力的音乐效果对电影叙事张力的强大强化作用。

本次圆桌讨论,不仅梳理了科幻音乐塑造“非现实性”的技术与美学手段,也通过生动的案例,展现了音乐在科幻叙事中不可替代的情感力量与想象激发作用。

科幻音乐的非现实性塑造手段

活动正式开始时,于嘉荣老师为大家播放电子音乐人孟奇为刘洋的小说《穴居者》制作配曲的视频,直观地引出了本次讨论的核心命题之一:现实中的乐器如何被用来塑造超越现实的“非现实性”以及独特的空间感?

围绕这一命题,于嘉荣老师总结了两条路径。首要路径在于对音色进行彻底的陌生化再造,其核心是利用电子技术对自然声源进行颠覆性处理。这包括了对人声进行电声化改造,通过添加波形调制器与粒子合成效果等手段,将熟悉的人声转化为非人化的、充满未来感或异质性的音响元素;以及对环境声进行采样与重构,例如采集岩石碰撞等自然声响,对其进行切片、时间拉伸等深度处理,解构其原始形态并重组为全新的、非自然的声景。这些技术赋予了声音超越物理法则的奇异特质。

另一条关键路径则是对空间维度的创造性重构,旨在打破常规的声学空间感知,营造出超越物理现实的听觉维度,这一路径的经典范例是管风琴在《星际穿越》中的运用及其对宏大科幻感的塑造。为了实现这种效果,诺兰团队采用了精妙的多轨录音技术:将近距离收录、细节清晰的主奏管风琴轨道,与专门捕捉空间混响特性的环境声轨道进行叠加融合。这种手法最终创造出一种既恢宏壮丽又仿佛置身宇宙真空般的独特声场。

电子音乐与科幻的技术共生关系

广义电子音乐指所有以电子技术为核心手段创作、制作或表演的音乐形式,其核心特征是依赖电子设备生成、处理或增强声音,而非完全依靠传统声学乐器。不仅涵盖实验性、艺术性的先锋作品,也包括大众流行的商业化音乐,甚至跨界融合的混合类型。特点是音色演奏的拓展性;音色编辑的自由性;声音的动态变化性。狭义电子音乐是以电子技术为核心手段创作、演奏或制作的音乐,其声音来源、处理和表现均依赖电子设备,而非传统声学乐器。核心特征是通过电子信号生成、变形或操控声音,突破物理乐器的限制,创造全新的音色与结构。

在技术共生层面,两者的关系植根于对科技的共同依赖与推动。电子音乐的创作、生产和传播的每一次革新都紧密依赖于科技工具的迭代,合成器、音序器、效果器等不仅是乐器,更是声音科学家和艺术家的实验室。反过来,科幻作品(尤其是影视和游戏)则极度依赖对科技的想象与具象化。

在美学互构层面,电子音乐天然携带一种“未来性”或“科技感”的听觉印记。这种印记源于其声音生成的本质——电路振荡、数字算法、非自然谐波结构、精确量化的节奏、无限复制的音色,这种独特的听觉美学与科幻的视觉叙事形成了强大的互补与共振。

电子乐器如何重塑科幻音乐创作逻辑

技术层面而言,电子乐器的普及深刻重塑了科幻音乐的创作逻辑,其核心在于技术消费与音乐生产方式的根本变革。创作的核心从传统的物理“演奏”转向了数字化的“编程”与“声音设计”。合成器、采样器以及数字音频工作站(DAW) 的运用,让音乐制作不再受限于一次性演奏,而是允许创作者对声音素材进行无限的修改、精密的拼接与深度的合成,这种能力为科幻世界的声音塑造提供了更大的自由。例如模仿《终结者》主观视角的“哒-哒-哒-哒”脉冲音效。其精准无误、毫无人性偏差的特质,正是依靠MIDI的量化(Quantization)功能实现的。还有《银翼杀手》中弥漫着未来疏离感与赛博朋克气息的合成器氛围音效,也是电子音色解放想象力、塑造标志性科幻听觉美学的典范。它证明了合成音色并非简单的替代品,而是开启全新叙事维度的钥匙。

文化层面而言,在科幻电影和游戏中,代表未来科技的“太空音效”或“机器人声响”常常令人感到熟悉。这种熟悉感很大程度上源于对电子乐器预设音色(如“太空Pad”“机器人FX”)的广泛使用。例如,《黑客帝国》中冰冷强劲的工业Techno配乐,成功营造了“系统”无处不在的控制感。此外,电子声音中的“非人性”元素常被用作反乌托邦的隐喻。经过Auto-Tune过度处理而失真人声,或是冰冷无情、永不停歇的机械节奏,这些声音设计手法传递着一种警示,即:在科技高度发展的未来,人类可能面临被异化或工具化的风险。这些音效不仅是氛围营造工具,更是通过听觉传递对科技与人性的深刻思考。

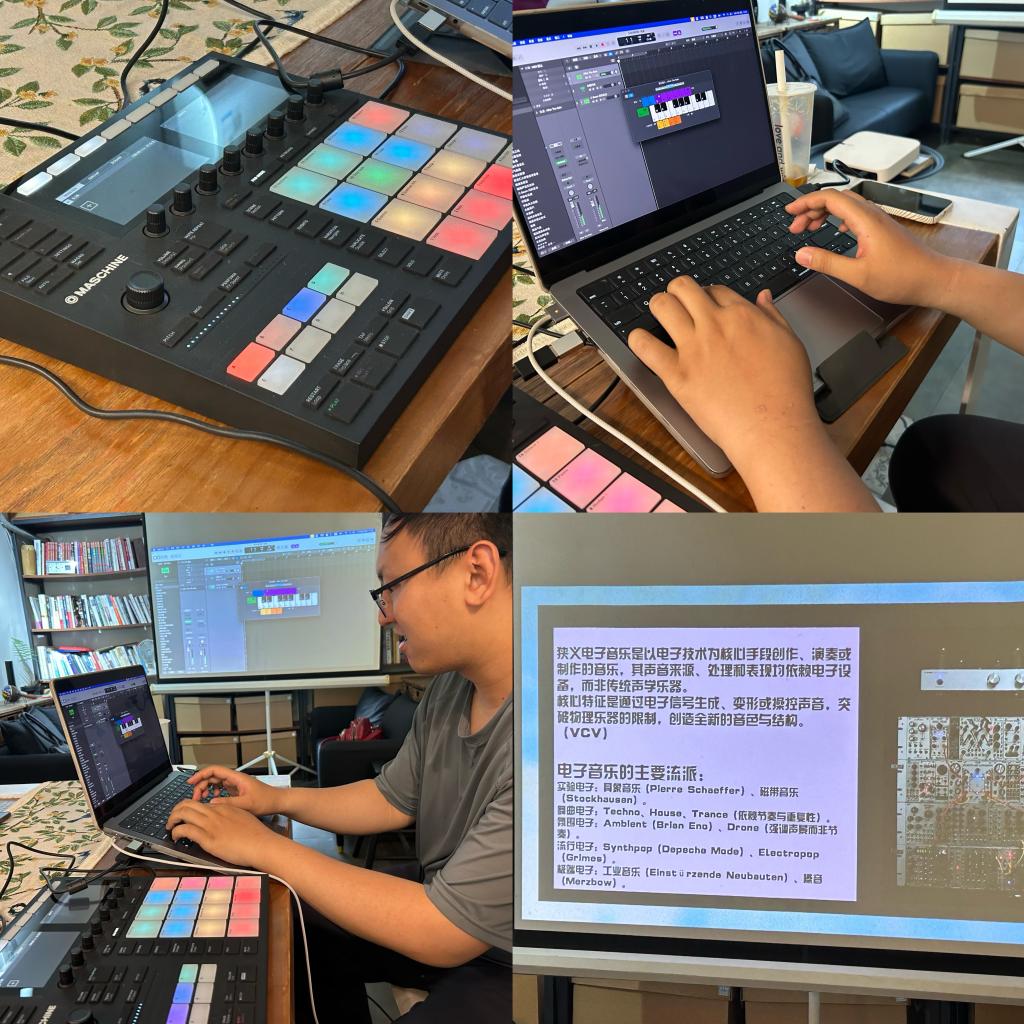

活动的最后,于嘉荣老师将学术讨论延伸至实践创作环节。她使用采样设备,邀请在场每位老师依次自由发声,有人即兴哼唱《信天游》的旋律,有人说科幻电影台词。于嘉荣老师将这些形态各异的声音素材导入数字音频工作站,通过切片重组、失真处理、时空拉伸等电子音乐制作技术,将人声与合成器音色交织融合。当经过重新编排的音频在现场响起,原本零散的声音已蜕变为充满宇宙时空感的电子音乐作品,既保留了人声的温度,又彰显出科幻音乐特有的未来质感。

在此起彼伏的惊叹声中,于嘉荣老师结合即兴创作过程,再次强调传统乐器与电子乐器的跨界融合潜力,并提出未来可通过声音蒙太奇手法,将更多元的声音元素纳入科幻音乐创作,持续为听众带来听觉惊喜。随着这段即兴创作的音频缓缓收尾,本次关于科幻音乐的深度讨论与实践探索也圆满落下帷幕。