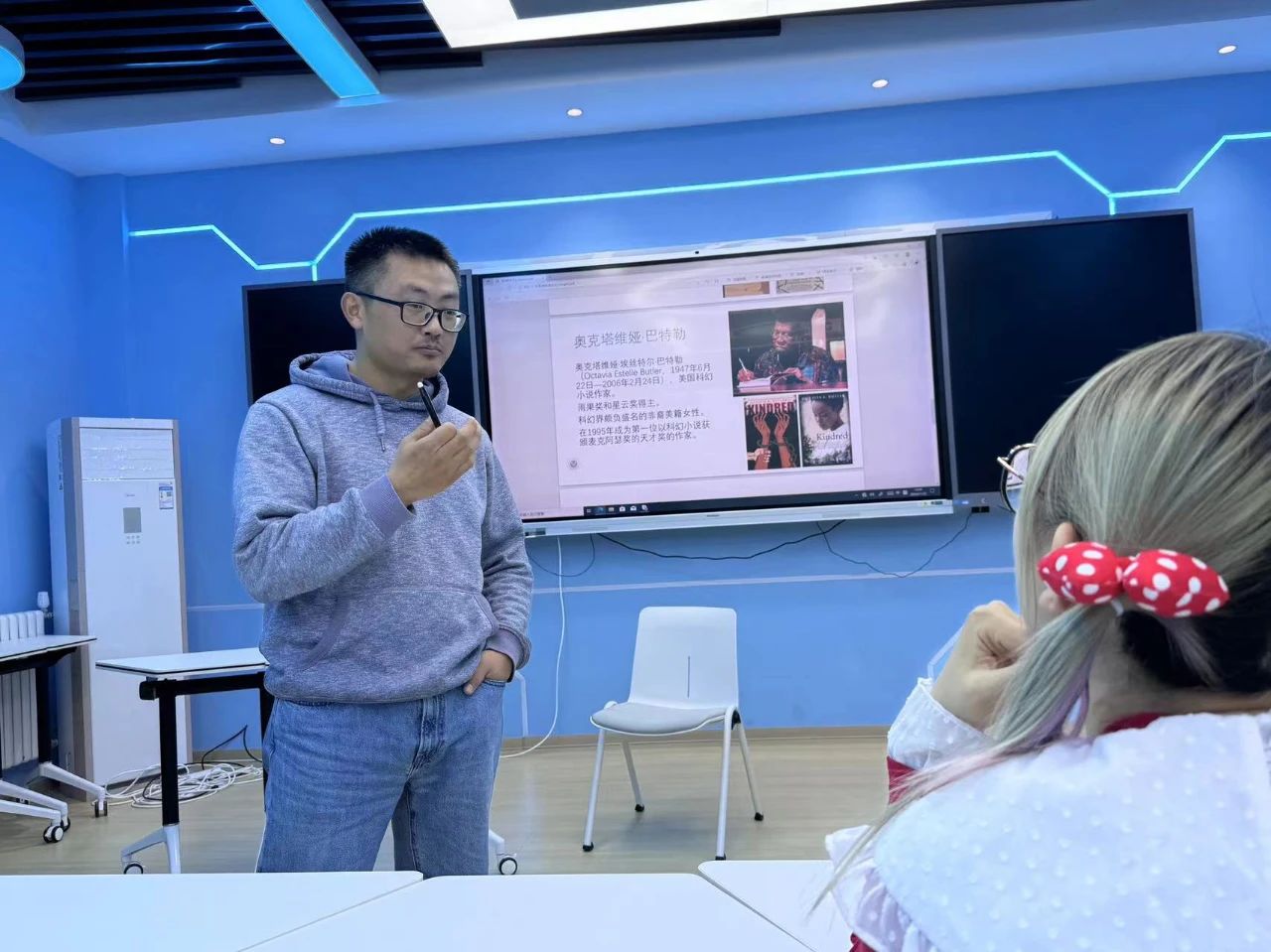

11月22日,蓬莱科幻学院举办了第五届“集智圆桌派”品牌教研活动。本次活动的主讲人刘壮老师以“非洲未来主义对我们意味着什么?”为题,向学院老师们介绍了这一科幻研究领域的新方向。

活动一开始,刘壮老师引用马克·德里(Mark Dery)在《黑到未来》中、伊塔莎·沃玛克(Ytasha L. Womack)在《非洲未来主义:黑人科幻与奇幻文化的世界》中,和科多·伊舜(Kodwo Eshun)在《对非洲未来主义的再思考》中给出的三个定义,向老师们介绍了“非洲未来主义”的概念。

观察这三个定义,它们都有着相似的关键词:作为行动主体的“非洲裔”;作为手段的“想象”“未来”;作为处置对象,也就是的自身的“历史”“身份”和客观的“现代性”“科技”“文化”等等;以及一些态度特征,像是“对抗性”“批判”“寻找”“解放”。

找到了关键词,结合这一术语从1990年代被正式提出至今的三十年里,它的外延已然发生的变化,刘壮老师尝试用更加大白话的方式去给出一个他认为合适的定义:非洲未来主义,就是在当代的科学技术文化背景下,非洲人和非裔离散人群想象自身未来,并表达这种想象的文化社会运动。它是非洲人和非洲裔的文化历史与科学技术交融碰撞的产物,是希望通过对未来的想象来影响和解决现实中非洲人和非洲裔自身的处境和问题——这个处境不仅是当下的,也是历史的,是历史、当下和未来同时存在的。

在讨论这一文化运动的历史起源时,刘壮老师介绍了其发展的两条线索:其一是非裔离散人群自身的“黑人文化”的发展,其二是二战以后西方兴起的未来研究或者说未来学,也即是有别于意大利人马里内蒂“未来主义”的当代西方未来主义。

但在这个旨在为人类共同未来谋福祉的西方社会思潮中,非裔离散人群是缺位的,很少有人去讨论黑人的生存现状,思考他们的未来命运。

于是当蓬勃发展的黑人文化在面对这个越来越受到科学技术主导、且对未来有着极大关注的社会时,他们必须要凭自己,用类似的方式,做出属于自己的回应,于是作为一种思潮和文化运动的非洲未来主义就诞生了。

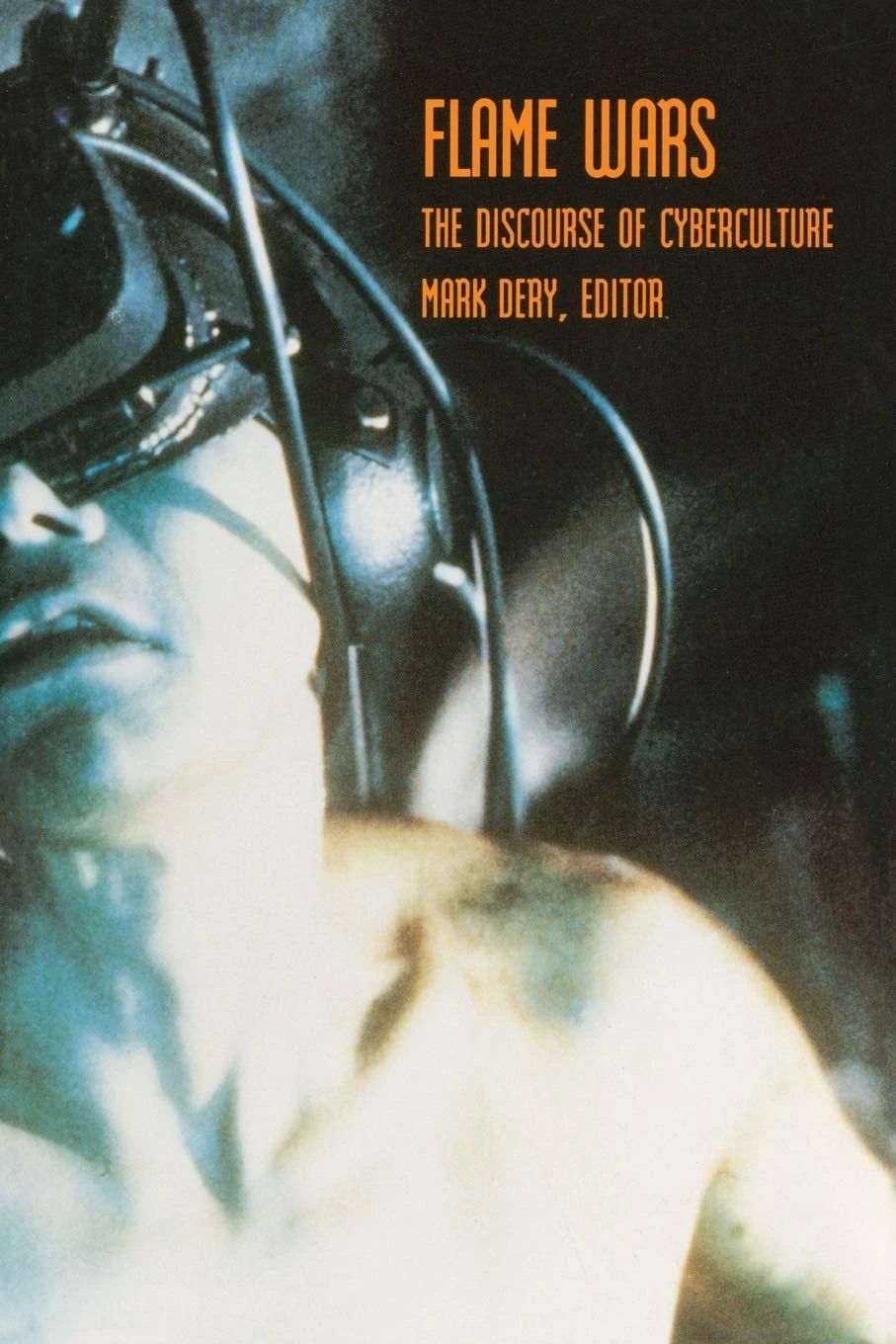

“非洲未来主义”这一术语是在1993年马克·德里的一篇访谈《黑到未来》(Black to the Future)中提出的。马克·德里敏锐地发现了非裔离散人群和科幻在当时的社会中有着类似的处境:一方面,科幻小说经常讲述的故事(例如,地球人被外星人绑架)与非裔美国人的生活状态和历史记忆非常相似;另一方面,科幻这一文类在西方文学中长期处于从属地位,这一点也和非裔美国人在整个美国历史中的下等地位相似。也即是说,很大程度上,科幻小说在当时的社会里就是个“他者”。

2、非裔群体的历史是被人刻意抹去的,那被抹去历史的群体还能去想象未来吗?

3、更进一步地,那些操弄人们对未来的集体想象的都是白人,那么未来是不是注定属于白人?

回答这些问题的关键,就是他提出的非洲未来主义。他主张说,“关于文化、技术和未来的事情,非裔美国人的声音有别的故事要讲。如果真的有个非洲未来主义,那就应该在那些不可能的地方搜寻它,把它从遥远的地方汇聚起来”。也就是说其实非裔族群并不是沉默的,不是无法自我表达和发声的。只不过在西方文化主导的社会里,要听到他们的声音,你要去找,要学会听懂他们的隐喻性质的表达。

《Flame Wars》,马克·德里编辑的一本关于网络文化的文集,其中收录了他的《黑到未来》。

奥克塔维亚·巴特勒在她的代表作之一《血亲》中讲述了一个时间穿越的故事:一位生活在1970年代、有着部分白人血统黑人女性反复穿越回19世纪,亲身经历了奴隶制时代的种植园生活,不仅从一个局外人慢慢成为这个种植园中的一分子,更发现了自身那一部分白人血统的来历,以及它背后的那段历史。这部小说充分利用了科幻文学在处理时间问题时宽松的自由空间,在技巧上,用主人公自己的主观时间,在反复的穿越过程中,把20世纪70年代的当代和19世纪奴隶时代并置、挤压在一起,一方面让主角带着现代意识,也即是读者的意识,回到奴隶制时代去直接与奴隶制社会的方方面面发生冲撞,让读者对非裔的苦难历史记忆有更真切的体会,另一方面当主角回到现实,或者回忆自己在20世纪的生活时,她在19世纪的经验与之呼应,让人发现现实困境的似曾相识。

奥克塔维亚·巴特勒

塞缪尔·R. 德拉尼在《巴别塔-17》中描述了一种独特的语言,它完全没有表示“我”的代词或者任何相关的构造。女主角学习巴别塔-17后,发现自己的感知能力(甚至包括身体能力)发生了变化。当她用巴别塔-17交流时,时间仿佛变慢了,因为她能以极高的精确度进行表达。这种语言不仅能够更快地传递思想,还能对使用者的思维方式和世界观产生深远的影响。

《巴别塔-17》书影

妮迪·奥克拉弗在中篇小说《事件中心》里描绘了尼日利亚的一场政变爆发前夕,黑云压城山雨欲来的景象。小说围绕着“总统换心脏”这一中心事件,通过众多人物的视角和讲述,形成一个“罗生门”一般的叙事漩涡,以一个中篇小说的篇幅呈现出一个纷繁复杂、暗流涌动且并非(如虚构的瓦坎达一般)自外于世界的非洲;尤其重要的是,它呈现出各色非洲人头脑中同样纷繁复杂、立场鲜明、前现代与现代并存、各自冲突又相互交融的思想。

《十二个明天》书影

《十二个明天》书影,收录了《塞缪尔·R. 德拉尼小传》和妮迪·奥克拉弗的《事件中心》

在讨论环节中,在被问起为什么会关注这一课题时,刘壮老师介绍说,起初他对“非洲未来主义”的第一印象来自电影《黑豹》,他对这部电影评价并不高,因此他对这个话题并不关心。促使他关注“非洲未来主义”的正是妮迪·奥克拉弗的《事件中心》。这篇小说是他在2018年翻译的,收在小说集《十二个明天》里;这部小说集里还有一篇《塞缪尔·R. 德拉尼小传》,刚巧也是刘壮老师翻译。这篇小说里呈现的思考方式,对国家出路的关心,在刘壮老师看来简直太熟悉了,与他产生强烈的共鸣。在后来的研究接触过程中,刘壮老师发现,在“百年未有之大变局”的当今世界上,除了非洲未来主义,整个全球南方都存在着类似的主张和呼唤,一旦把非洲未来主义放到这个大图景中,对它进行关注就变得十分有现实意义了。