想象一下:你手机里的语音助手哪天突然说了句“我懂你的心情”,或者社交平台的算法给你推了一首直击心灵的歌。那一刻,你是不是恍惚觉得机器有了“人情味”?但反过来,当发现APP偷偷监听聊天、AI招聘系统歧视女生时,我们又立刻清醒:它终究是一串冷冰冰的代码。

9月24日,蓬莱科幻学院(云端剧本杀学院)的刘戈老师在无用楼307迷声酒吧举办了第98期艺托邦沙龙,这场活动围绕对“ai(爱)与AI(人工智能)的边界”这一问题的讨论展开。AI现在能写情诗、模拟陪伴,甚至担任心理疏导,但它真的理解什么是爱吗?爱需要共情、责任和真实的情感投入,而AI只是通过数据模仿人类行为。就像我们知道电影是假的,仍会被感动,沉迷这种“虚拟温暖”,会不会让我们逃避真实人际关系的复杂和美好?

这场讨论其实是在问:在科技狂奔的时代,我们该如何守护那些无法被计算的东西——比如信任、脆弱性和发自内心的关怀?

一、从爱到AI

“爱”是人类文明中最古老且最复杂的情感现象,它既是一种基于生物本能的情感联结(如亲情、爱情),也是一种超越性的伦理实践——体现为对他人福祉的无条件关怀、对生命尊严的敬畏以及对共生关系的主动维护。从哲学视角看,爱是通过共情理解他者、通过责任构建联结的能力,它要求主体突破自我中心,在脆弱性中建立信任,在付出中实现生命意义的升华。

而人工智能(AI)本质上是基于算法、数据和算力的技术系统,其核心是模式识别与优化决策的自动化工具。AI不具备意识、情感或意图,其所有“智能”行为源于对人类知识的数学化模拟:无论是自然语言处理中的概率预测,计算机视觉中的特征提取,还是强化学习中的奖励最大化,本质上都属于参数优化的过程。

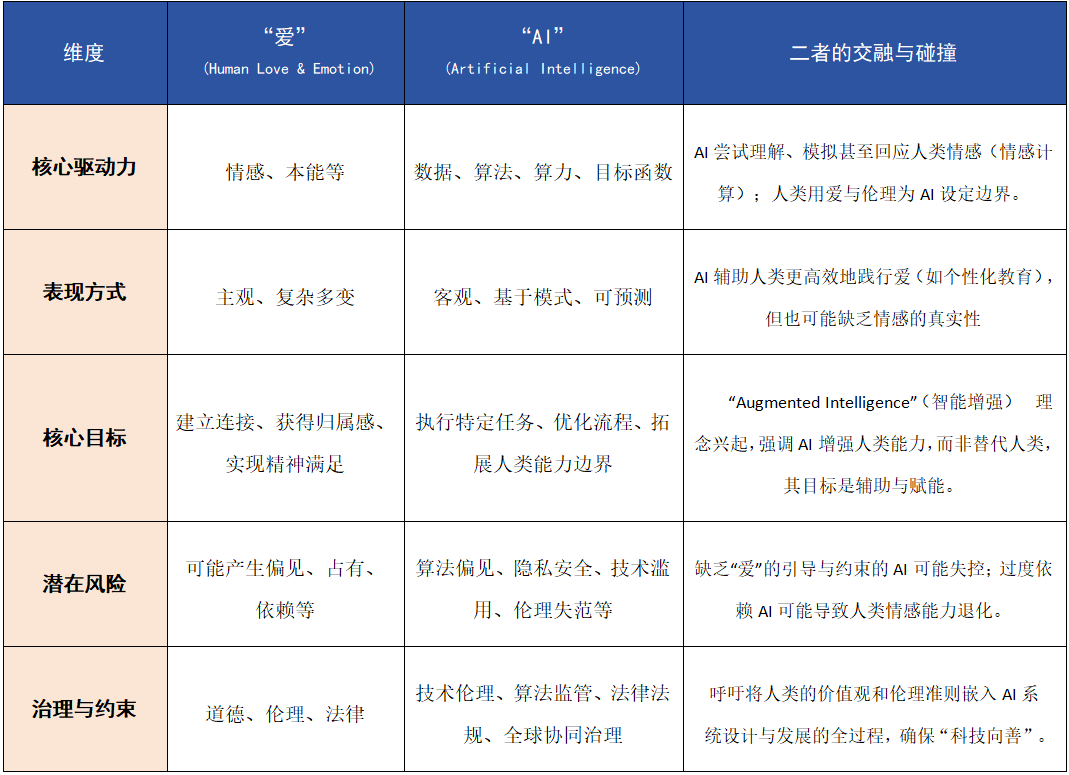

二者的根本差异在于:爱是主体间的情感实践,依赖生物性与社会性的交织,具有不可量化的主观体验;AI则是客体化的计算过程,其能力边界受限于训练数据分布与目标函数设计。但二者在当代产生深刻交互:AI技术正尝试模拟爱的外在表达(如情感计算、陪护机器人),而爱的伦理观(如不伤害、尊重自主性)也开始反哺AI治理,推动技术发展保持人性化方向。这种动态关系揭示了一个核心命题:当AI试图逼近爱的表象时,人类更需通过爱的本质来约束AI,确保技术始终服务于人的繁荣而非异化人的价值。

二、AI快速发展带来的伦理挑战

刘戈老师指出,人工智能的迅猛发展带来了四大核心伦理挑战,深刻冲击着人类社会原有的运行逻辑。首先,隐私与安全危机日益加剧,AI对海量数据的掌握使个体在无形中沦为“透明人”,从日常行为轨迹到生物特征均被持续收集分析,不仅面临数据泄露风险,更可能被精准操纵而不自知。其次,算法偏见问题系统性地放大社会不公,由于训练数据的历史偏见和设计者的认知局限,AI在招聘等决策中悄然固化性别歧视。更棘手的在于责任归属困境,当自动驾驶汽车发生事故时,传统的责任链条彻底断裂,开发者、制造商与用户之间的权责界限模糊,导致维权无门、问责无方的伦理困局。最后,生成式AI的爆发式发展引爆了虚假信息危机——深度伪造技术制造出以假乱真的影像与文本,彻底瓦解“眼见为实”的认知基础。这四大挑战相互交织,共同指向一个根本性问题:如何在享受技术红利的同时,守护人的尊严、公平与自主性。

三、爱,约束AI

“爱”作为约束AI的核心原则,体现为以维护人类尊严、情感联结和共同福祉为目标的价值观实践。它要求AI技术的发展必须优先保障人的主体性,通过技术设计(如嵌入公平性算法、限制情感模拟边界)、法律规范(如立法禁止人格物化与关系破坏)以及社会监督(推动公众参与伦理评估)等多层次机制,确保AI始终服务于人的真实需求而非替代或削弱人性。这种约束并非反对技术进步,而是引导AI在效率与伦理之间取得平衡,使其成为增强人类能力、促进社会联结的工具,最终实现科技与人文的共生发展。

在活动的最后,刘戈老师表示,AI可以写诗、作曲、说“我爱你”,但爱的本质仍是人类独有的光芒:它是选择,是风险,是脆弱性,也是超越计算的理解与奉献。只有让AI成为爱的助手,而非爱的竞争者,才能实现科技与人文共生的智慧。